Sbata, la porte

2025Glitch

Medium : Datamoshing

Présenté dans le cadre de Mémoire de l'avenir 2025 Habiter l’incertain

par Art Urbain Montréal en partenariat avec Artch, Publicité sauvage, le conseil des arts de Montréal et Desjardins.

Disponible à l'achat au format 24 × 36"

Déjouer l’image, altérer la mémoire

Lorna Bauer et Marwan Sekkat se rencontrent à la frontière du visible. Leurs pratiques, bien que très différentes dans leurs origines et leurs médiums, partagent une interrogation commune sur l’image, sa matérialité, sa capacité à traduire une mémoire instable, fragmentée, mouvante. À travers la photographie, le glitch numérique, l’installation ou le travail en couches, iels abordent le territoire comme un palimpseste traversé de récits invisibles, d’héritages latents, de perturbations à révéler.

Dans Yellow Flowers RGB separation (Baldwin) (2024), Lorna Bauer photographie un champ de tanaisie à l’aide d’un procédé chromogénique qui dissocie les couches rouges, vertes et bleues de la lumière. Il en résulte une image vibrante, dédoublée, presque instable, où les contours tremblent et se fondent les uns dans les autres. Cette approche délicate perturbe notre perception. Ce qui semblait fixe devient mobile. Ce qui était net devient spectral. La nature est ici non pas documentée, mais altérée, transformée en surface sensible où la couleur agit comme mémoire diffuse. C’est une manière de traduire visuellement le trouble, l’incertitude, et peut-être une certaine perte d’ancrage dans le réel.

En dialogue, La porte, Sbata (2025) de Marwan Sekkat adopte une tout autre stratégie formelle, mais tout aussi brouillante. Par la technique du datamoshing, il déconstruit une image de porte traditionnelle, motif récurrent dans son travail, en laissant se télescoper les pixels, les textures, les erreurs numériques. Au sein d’un vortex de couleurs liquides, un tracé géométrique reste visible : une étoile, un cadre, une forme architecturale évoquant un seuil ou une frontière. Cette tension entre figuration et saturation numérique donne à l’œuvre une intensité visuelle et symbolique forte, évoquant la complexité d’une identité en mouvement, fracturée entre plusieurs territoires, le Maroc, le Québec, les mondes numériques.

Le point de jonction entre les deux artistes, c’est ce trouble, cette friction de l’image. Chez Marwan comme chez Lorna, l’altération visuelle n’est pas un accident : c’est une méthode, un langage. Le glitch, la distorsion, l’excès de couleur ou l’effacement deviennent les signes d’un territoire difficile à saisir. Ils révèlent les failles dans les récits dominants, les absences dans les représentations, les manques dans les archives.

Dans le cadre de Mmoire de l’avenir 2025, leur duo interroge le rôle des images dans la fabrique de la mémoire collective. Comment représenter ce qui fuit? Comment voir ce qui n’a jamais été montré? Leurs œuvres nous obligent à ralentir, à accepter le flou, le décalage, comme autant de moyens d’accéder à une autre forme de connaissance. Une invitation à regarder autrement ce que nous pensions connaître.

Texte par l’équipe AUM

Documents de travail :

- La porte de mes grand parents dans le quartier de Sbata a Casablanca.

- Vidéo source et intégration en réalité augmentée.

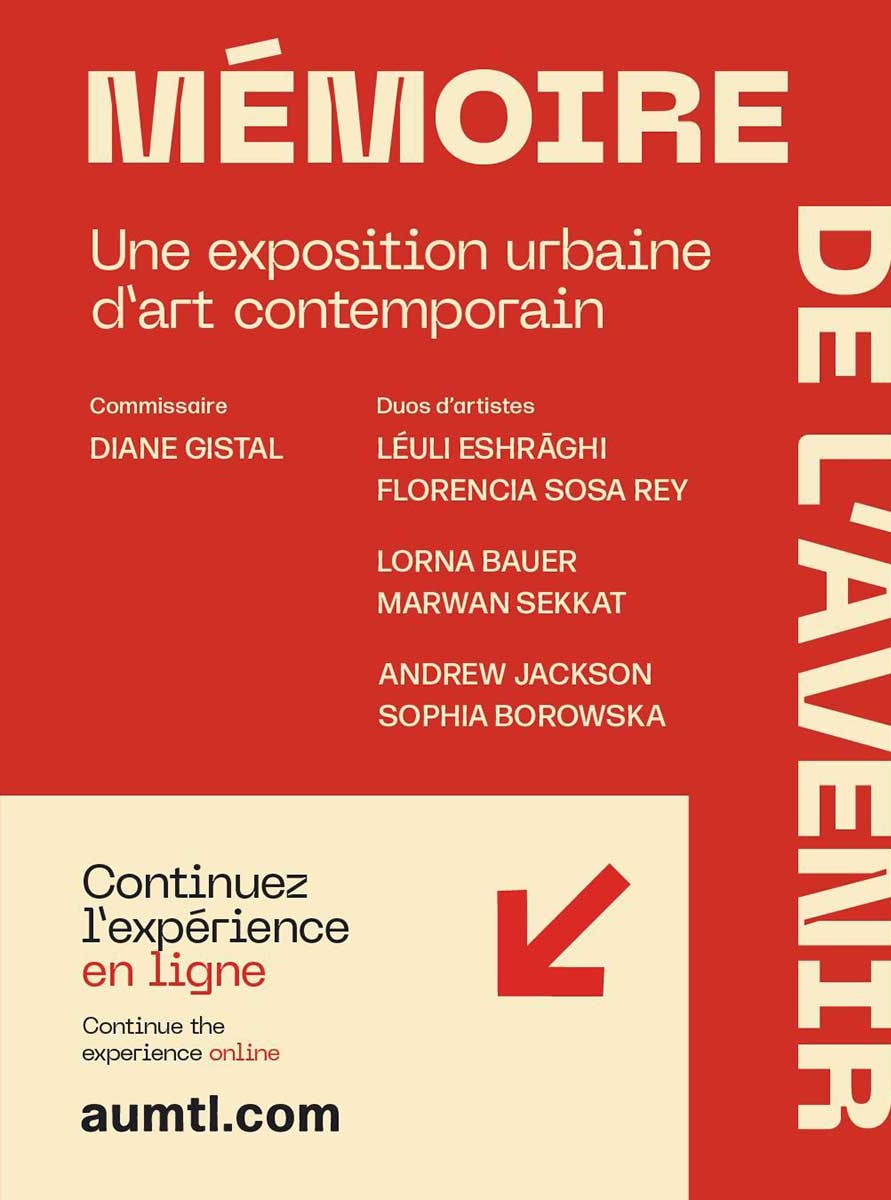

UNE EXPOSITION URBAINE D’ART CONTEMPORAIN

Commissariée par Diane Gistal | 1 juillet au 1 octobre 2025

Nous habitons encore le monde de manière différenciée, parcellaire¹. Partant de ce postulat, la cinquième itération de Mémoire de l’avenir pose un regard critique sur le territoire, envisagé comme lieu identitaire, affectif et politique. L’exposition interroge les traces persistantes de « l’habiter colonial² », dont les dynamiques contemporaines d’expansion effrénée, d’accaparement et de racialisation des espaces, constituent quelques-unes des manifestations les plus visibles. Ces héritages ne sont pas sans conséquence : notre devenir, à l’ère de l’anthropocène, nous apparaît incertain. En dépit du morcellement de terres disputées par une poignée d'humains, nous souhaitons rappeler que la terre demeure le lieu des jaillissements de possibles, où s'entretissent des relations, des vécus, des poésies et où cohabite l’ensemble du vivant. Tiohtià:ke (Montréal), métropole culturelle, en est le reflet : un fragment du Tout-Monde³. Ce territoire, traversé par des géographies de solidarités, des communautés multiples, nous invite à contempler un « habiter ensemble ». Le duo Andrew Jackson et Sophia Borowska met en lumière, avec des œuvres textiles et photographiques, la manière dont les communautés portent en elles l’histoire de cette ville, dans un contexte où leur présence et leur mémoire sont parfois menacées d’effacement. Florencia Sosa Rey explore, par la performance, les distances émotionnelles et géographiques, tandis que Léuli Eshrāghi, par des gestes sensuels et des mouvements tendres, ouvre l’espace de la relation et de la connaissance incarnée. Enfin, Marwan Sekkat et Lorna Bauer, par le biais du glitch dont iels font un usage symbolique et sensible, dévoilent et déchiffrent les multiples strates visibles et invisibles du territoire

¹ Felwine Sarr, Habiter le monde (Paris : Mémoire d’encrier, 2017), p. 26.

² Voir l’ouvrage de Malcom Ferdinand, Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen (Paris : Seuil, 2019).

³ Nous faisons ici référence au concept forgé par le penseur martiniquais Édouard Glissant. Ce néologisme renvoie à une pensée qui nous invite à dépasser les frontières, à privilégier les interconnexions, la relation, et à embrasser la créolisation.